E-Fuels: die Fakten zu synthetischen Treibstoffen einfach erklärt

Es wäre schon reizvoll: Ein synthetischer Treibstoff, der in unseren Verbrennungsmotoren funktioniert, der weiterhin an Tankstellen gezapft werden kann – und das Ganze noch mit Klima-Neutralitäts-Stempel. Die sogenannten E-Fuels sollen dieses Versprechen einlösen. Vieles spricht allerdings dagegen, zu Vieles.

Wirkungsgrad: E-Fuels sind ineffizient und verlustreich

Wir kennen es von der Stromerzeugung: Wenn der Energie-Inhalt von Kohle, Gas oder auch Biomasse in elektrische Energie umgewandelt wird, geschieht das mit niedrigen Wirkungsgraden, oft nur 30 oder 40%. Der Rest ist Abwärme, die hoffentlich genutzt wird und in Form von Fernwärmenetzen für warme Häuser sorgt.

Beim Verbrennungsmotor wird der Energie-Inhalt des Brennstoffs in Bewegungsenergie umgewandelt, mit ebenso schlechtem Wirkungsgrad (30–40%) und dem Unterschied, dass die Abwärme nicht genutzt werden kann.

Dieses Bild eines niedrigen Wirkungsgrads zeigt sich gleich doppelt bei der Herstellung und Nutzung von synthetischen Treibstoffen:

So werden synthetische Treibstoffe hergestellt

Die Basis für synthetische Treibstoffe ist grüner Wasserstoff; bereits bei der Elektrolyse von Wasser zu Wasserstoff gehen rund 30% der Energie in Form von Abwärme verloren.

Im Weiteren wird in verschiedenen Produktionsschritten flüssiger Kraftstoff hergestellt; der notwendige Kohlenstoff CO2 wird aus der Luft oder aus Abgasströmen gewonnen und bei der Verbrennung wieder freigesetzt – deshalb klimaneutral bzw. CO2-neutral – ebenfalls mit hohem Verlustanteil, sodass im E-Fuel weniger als die Hälfte der ursprünglichen erneuerbaren Energie ankommt.

Reichweite von Verbrenner mit E-Fuels vs. Elektroauto

Nun ist wieder der schlechte Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors zu berücksichtigen; der Gesamtwirkungsgrad liegt nur noch bei 10 bis 15% [Quelle]. Mit anderen Worten: Um eine Bewegungsenergie von 10 kWh auf die Strasse zu bekommen, müssen rund 80 kWh Strom aus Erneuerbaren geerntet werden. Damit schafft man dann eine Strecke von etwa 70 Kilometern.

Der Ansatz, diese ineffiziente Technologie zur Verbrennung fossiler Kraftstoffe beizubehalten und mit einem Treibstoff zu betreiben, der ebenfalls sehr verlustbehaftet produziert wird, kann nicht zielführend sein.

Betrachten wir die E-Mobilität, gibt es glücklicherweise eine Alternative: Mit denselben 80 kWh aus Erneuerbaren fährt ein elektrisch betriebenes Batteriefahrzeug über 400 Kilometer.

Auch unter Berücksichtigung der Verluste bei der Stromübertragung in Ladestation, Batterie und Elektromotor ist der Gesamtwirkungsgrad von E-Autos mit knapp 80% rund sechsmal höher als bei der Kombination E-Fuels / Verbrennungsmotor. (Abgesehen davon ist nicht ersichtlich, wie synthetischer Treibstoff zu vertretbaren Kosten hergestellt werden soll; aber das nur am Rand.)

Verkehr ist nie CO2-neutral. Deshalb: vermeiden, verlagern, den Rest elektrifizieren.

Übrigens: Einen Vergleich herkömmlicher Fahrzeuge (Diesel und Benzin) mit Elektroautos finden Sie hier – und das über den gesamten Lebenszyklus mit direkten UND indirekten CO2-Emissionen, siehe Grafik im Artikel.

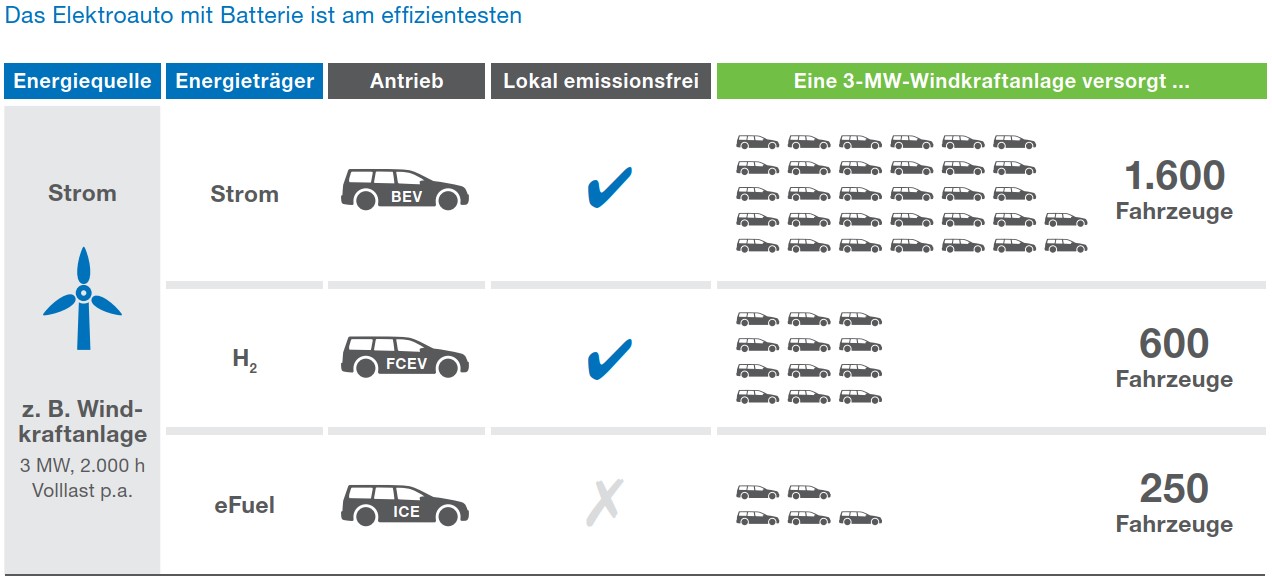

E-Fuels, Strom, Wasserstoff: Welcher Antrieb ist am effizientesten?

Aus der Studie «Antriebsportfolio der Zukunft» des VDE, Kapitel 4.3: Die Erzeugung von E-Fuels benötigt im Durchschnitt die 6- bis 8-fache Menge an Primärenergie verglichen mit dem batterieelektrischen Antrieb bei einem Kleinwagen mit einer Laufleistung von 20.000km p.a. (siehe Abbildung):

Danke für den Artikel welcher meines erachten sehr einseitig ausgelegt ist. Eine Elektrifizierung der Pkw und ev auch der Lkw ist sicher massiv effizienter. Was jedoch nicht erwähnt wurde ist das es Anwendungen gibt wo eine Elektrifizierung nicht so schnell technisch sinnvoll realisiert werden kann, wie zb Schiffahrt, Luftfahrt, Baumaschinen in Gegenden ohne Infrastruktur. Und genau da haben e-Fuels mit ihrer hohen Energiedichte/kg ihre volle Berechtigung. Zudem kann für ihre Produktion auch überschüssiger erneuerbarer Strom genutzt werden welcher heute vernichted oder trotz vorhandenem Wind/Sonne gar nicht erst produziert wird um das Netz nicht zu überlasten.

Hallo Michi,

danke für diesen Einwand – vollkommen korrekt, der Artikel bezieht sich nur auf die Verbrennungsmotoren auf unseren Strassen. In welche Richtung es sich in der Schifffahrt entwickelt, ist noch nicht ganz klar, da ist auch Ammoniak eine vielversprechende Option (produziert mittels Direktsynthese aus Stickstoff und grünem Wasserstoff). Vielleicht machen aber auch e-Fuels das Rennen. Fortsetzung folgt.

In der Luftfahrt liegt das grosse Problem darin, dass auch e-Fuels bei der Verbrennung CO2 und andere Gase emittieren. Der Kohlenstoff-Kreislauf ist zwar geschlossen, es gibt aber noch eine Reihe von zusätzlichen Klimaeffekten (wie etwa Ozonbildung infolge NOx-Emissionen, Wasserdampfbildung, Strahlungs-Absorption durch Russpartikel u.ä.), die damit nicht verhindert werden. Deshalb könnte sich hier auch Wasserstoff durchsetzen, entweder in Kombination mit Brennstoffzellen und elektrisch betriebenen Motoren (in der Atmosphäre gänzlich emissionsfrei), oder durch Verwendung von Wasserstoff in (modifizierten) konventionellen Turbinen – mit dem Nachteil der Wasserdampf-Emission. Auch diese Entwicklung ist wohl noch nicht entschieden.